Wie fängt man am besten an, wenn man OER erstellen will? Und warum lohnt sich der Einsatz von OER? Fakt ist: Es lohnt sich, weil alle profitieren. Im Interview mit PD. Dr. Klaus Schaper und Ann-Kathrin Mertineit von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf konnten wir erfahren, wie beide zum Thema OER kamen, was sie anderen zum Einstieg in das Thema OER raten und warum Kreativität beim Format von OER Material erwünscht ist.

ORCA.nrw: Herr Schaper, was war Ihr Einstieg in das Thema OER?

Schaper: Mein Einstieg war die Mediathek meiner Hochschule. Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf hat eine eigene Mediathek. Dort veröffentliche ich seit 2013 Videos, inzwischen über 500 Stück. Die ersten Videos waren Vorlesungsaufzeichnungen. Wenn man dort ein Video öffentlich zur Verfügung stellt, wird es automatisch als OER deklariert. Dadurch war ich dann sozusagen gezwungen, mich mit dem OER-Gedanken zu befassen. Das war der allererste Einstieg. Dann hatte ich 2016 ein Projekt im Rahmen des Fellowship für Innovation in der Digitalen Hochschullehre NRW. Im Rahmen der Förderung hat man sich verpflichtet, die Inhalte als OER zur Verfügung zu stellen. Aus dem Anlass habe ich mich intensiv mit dem Thema OER befasst. Seitdem ist meine selbst betriebene Lernplattform scheLM, spezielle chemische eLearning Module, auch als OER deklariert. Das heißt, alle Inhalte können beliebig weitergenutzt werden. Das ist aber natürlich bei einer Lernplattform etwas schwierig. Um hier den OER-Gedanken vollends zu erfüllen, müsste man eigentlich auch den Quellcode teilen. Diesen Schritt möchte ich in Zukunft gehen.

ORCA.nrw: Frau Mertineit, wie sind Sie zum Thema OER gekommen?

Mertineit: Auf zwei verschiedenen Wegen: Einerseits natürlich durch OER.DigiChem.NRW, unser OERContent.nrw Projekt, welches ich koordiniere. Bevor ich die Koordination übernommen habe, war ich sozusagen entgegengesetzt zu OER tätig, im Bereich bezahlte Bildung. In meinem Studium gab es im Fach Pädagogik aber immer wieder Berührungspunkte mit dem Thema OER. Insbesondere in meinem nebenberuflichen Psychologiestudium bemerke ich in den letzten Jahren immer stärker, wie die Open Access Bewegung größer wird und beispielsweise Studien-Fragebögen geteilt werden. Studierende oder auch Schüler*innen auf diesem Weg zu unterstützen, finde ich sehr gut. Ich empfinde es als für unser OERContent.nrw Projekt sehr gewinnbringend, dass ich diesen theoretischen Weg selbst in einem anderen Fachbereich miterlebe und ihn nun in unserem Projekt direkt praktizieren kann. Ich habe mich bewusst für OER entschieden, weil ich den Grundgedanken – Bildung sollte für alle möglich sein und alle erreichen – sehr gut finde. Ich kenne es aus der Studierendenperspektive noch sehr gut, dass es nicht immer möglich war, alles Material zu bekommen oder zu nutzen, weil es einfach keine offenen Angebote gab. Ich bin daher mit ganzem Herzen dabei und freue mich sehr über die Angebote, die mit der OERContent.nrw Förderlinie geschaffen werden.

ORCA.nrw: Worum geht es in Ihrem OERContent.nrw Projekt?

Schaper: Wir erstellen in unserem OERContent.nrw Projekt Lehrvideos – für das Fach Chemie und darüber hinaus. Unsere Lehrvideos sollen helfen, Kompetenzen bei der Nutzung von digitalen Werkzeugen zu entwickeln. Lehrvideos sind ein Kerngebiet des OER. Erklärvideos zu Word, PowerPoint, Excel – wenn man einen Lernraum auf Ilias oder Moodle bereitstellt, der zehn Videos enthält und dann nutzt ihn jemand weiter und sagt sich „Zwei der Videos passen für meine Studierenden nicht, die mache ich neu“ und nutzt die anderen acht – dann hat man den OER-Gedanken umgesetzt. Ich habe das Projekt gemeinsam mit Bert Zulauf von der Heinrich-Heine Universität Düsselorf, Dirk Burdinski und Matthias Hochgürtel von der TH Köln, sowie Claudia Bohrmann-Linde und Frank von Danwitz von der Bergischen Universität Wuppertal beantragt. Wir kennen uns schon länger. Unsere Projektidee kam sozusagen von den Studierenden. Meine Studierenden habe mich angesprochen, alle würden davon ausgehen, sie wären Digital Natives und brauchen deshalb keine Erklärungen, aber in Wirklichkeit haben sie Probleme mit der Software. Man muss wissen, wie geht man beispielsweise mit Formatierungen in Word um, damit am Ende ein gutes Inhaltsverzeichnis von Word erstellt werden kann. Wir haben also gesagt, wir wollen Lehrvideos drehen zum Thema Softwarenutzung, weil es da großen Bedarf gibt – hochschulübergreifend. Chemiespezifische Software – wie zeichne ich chemische Strukturen und werte Daten aus? – aber auch Literaturverwaltungssoftware, Fotografiesoftware – wie erzeuge ich gute Abbildungen im Labor? Daraus entstand unser Antrag. Wir haben ein didaktisches Konzept erstellt, weil wir natürlich viel mehr bieten wollen als noch ein Erklärvideo. Das sind ja teilweise auch Themen, zu denen es viele Erklärvideos im Internet gibt. Wir wollen mit unserem Projekt auch Awareness für Probleme schaffen. Niemand recherchiert „Wie strukturiere ich eine Bachelorarbeit?“, wenn der Person nicht bewusst ist, dass es zu Problemen führt, wenn man sich darüber nicht vorab Gedanken macht. Daher kam die Idee, wir produzieren Kurse durch die man sich durchklicken kann: Video für Video.

Ann-Kathrin Mertineit vor dem Greenscreen im Studio. © Jennifer Kremper

ORCA.nrw: Frau Mertineit koordiniert das Projekt – wer ist noch in Ihrem Team und aus welchen Bereichen stammen die Mitarbeitenden? Woran arbeiten Sie momentan?

Schaper: Ursprünglich wollten wir das Projekt mit Hilfskräften abwickeln, wir haben uns dann aber für eine Koordination entschieden, weil man die umfangreiche Betreuung neben dem Tagesgeschäft nicht leisten kann.

Mertineit: Wir haben an unserem Standort an der HHU zehn studentische sowie wissenschaftliche Hilfskräfte. Wir legen sehr großen Wert auf Interdisziplinarität. Ich bin selbst auch keine Chemikerin, was für das Projekt ein Gewinn ist. Wir waren schon auf einigen Fachtagungen vertreten. Der Forschungsprozess ist natürlich ein großer Teil der Arbeit. Wir haben eine pre-Evaluation durchgeführt um zu schauen, wie bereiten wir den Lernraum am besten auf. Was sind Elemente in unseren Videos? Wie ist der Lerneffekt? Wir haben dafür eine Mixed Methode gewählt, also eine Kombination von Fragebogen und Interviews. Die Post–Evaluation werten wir gerade final aus.

ORCA.nrw: Was würden Sie beide Lehrenden raten, gibt es einen einfachen Weg in die Produktion von OER einzusteigen? Wie fängt man an?

Schaper: Die negative Botschaft, aber auch die ehrliche Botschaft, ist: Es gibt leider keinen einfachen Einstieg. Wenn man OER konzipiert, ist man gewissen Beschränkungen ausgesetzt, die man sonst nicht hat. Es gibt z. B. die 20%-Regel. Man darf unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 20% einer Vorlesung aus einem Lehrbuch kopieren oder bis zu 20% der Abbildungen nutzen. In dem Augenblick, in dem ich in die volle Öffentlichkeit gehe – was man mit OER macht, man konzipiert sie nicht nur für die eigene Vorlesung – ist es schwieriger. Es ist Mehrarbeit, ich muss beispielsweise Abbildungen selbst erstellen, weil ich nicht auf die Abbildung aus dem Lehrbuch zurückgreifen kann. Man sollte sich also zunächst Gedanken machen, welche Materialien man verwendet, woher die Materialien stammen. Es gibt selbstverständlich auch OER-Abbildungen, die sind aber für sehr fachspezifische Themen nicht immer leicht auffindbar. Für eine Vorlesung OER zu konzipieren ist auf jeden Fall leichter, bei einem Seminar muss man auch noch das Recht am eigenen Bild aller Teilnehmenden bedenken. Eine Seminar-Diskussion lässt sich aus diesem Grund schwierig nachhaltig als OER aufbereiten. Aber ich möchte an dieser Stelle gar nicht so negativ auftreten: Für klassische Frontallehre kann man hervorragend OER erstellen. Im Zweifelsfall macht das vielleicht nicht mal Mehrarbeit, sondern Mehrkosten, weil man vielleicht zehn Abbildungen benötigt, die bestimmte Arbeitsschritte oder Aspekte zeigen. Wenn einem dann die Abbildungen aus der Literatur nicht gefallen, kann man in meinem Fach beispielsweise auch gut Mitarbeitende beauftragen, entsprechende Fotos oder Darstellungen zu erstellen – und Mitarbeitenden müssen natürlich bezahlt werden.

Mertineit: Der Mehraufwand ist insbesondere nicht so groß, wenn man bedenkt, dass man bei der erstmaligen Durchführung einer neuen Vorlesung, eines Seminars oder Workshop sowieso Vorbereitungsaufwand hat. Mit OER unterstützt man andere dabei, bei genau diesem Schritt weniger Aufwand zu haben, in dem sie auf vorhandenes Material aufbauen können. Für Studierende ist die OER-Bewegung auch eine tolle Chance: Sie können Arbeitserfahrung sammeln, herausfinden, wie es ist an der Hochschule zu arbeiten. Eine Chance für die Lehre, den Wissenschaftsprozess – Erkenntnisfortschritt für alle.

Schaper: Ich glaube, dass gerade Projekte wie die OERContent.nrw Projekte über die fachlichen Bezüge für Studierende unglaublich wertvoll sind. Es ist eine tolle Chance, einfach mal in die Welt der Hochschule hineingucken zu können.

Mertineit: Herausfordernd ist sicherlich auch noch die technische Ebene. Da hat aber schon die Pandemie gezeigt, wie viel mit kleinen Mitteln bereits möglich ist. Ich kann auch nur empfehlen, sich nicht zu scheuen, zu netzwerken und sich interdisziplinär auszutauschen.

ORCA.nrw: Was zeichnet den OER-Gedanken aus?

Schaper: Viele setzen OER damit gleich: Ein Video ist öffentlich verfügbar, zum Beispiel auf YouTube. Aber OER ist viel mehr. Wir erlauben bei CC-BY SA dem Nachnutzer, es anzupassen, zu modifizieren. Der Nachnutzer ist also eine Lehrperson, die sagt „Ja, das Video gefällt mir, aber ich muss es für meine Bedürfnisse anpassen“. Wenn man diesen Schritt mitdenkt, bedeutet das eigentlich, dass man nicht nur die Videos auf der Mediathek öffentlich zur Verfügung stellt, sondern auch die Drehbücher zur Verfügung stellen sollte – im Idealfall die rohen Schnittmaterialien. Das gehört zum OER-Gedanken. Anderes Beispiel: Ich kann meinen Kolleginnen und Kollegen die PowerPoint-Datei zur Verfügung stellen. Oder ich stelle die Datei zur Verfügung und alle genutzten Dateien separat, damit man sie anpassen kann. Das ist ein großer Schritt, weil ich nicht nur meinen Ordner mit den Dateien teilen sollte, sondern auch dazu sagen muss, welche Datei auf welcher PowerPoint Folie verwendet wurde. Und das ist Mehraufwand – aber das ist der wahre OER-Gedanke und nicht nur „ich mache das Material öffentlich“ oder „Ich veröffentliche ein Video“. OER werden oft mit Videos gleichgesetzt. Aber man muss versuchen, weiterzudenken: Was kann man alles als OER zur Verfügung stellen? Gerade wenn man an moderne Lehre denkt, kommt immer wieder das Stichwort Video, Video, Video. Es muss kein Video sein, es kann auch ein Lernmodul in ILIAS oder Moodle sein, es kann ein Online-Test sein, alles das wäre auch als OER möglich. Wenn beispielsweise in einer Sprachwissenschaft eine Textanalyse gemacht werden soll, in der Studierende Stilmittel identifizieren sollen, könnte man dazu doch den Studierenden eine Liste mit Stichpunkten zur Verfügung stellen, auf die sie achten sollen. Die Kolleginnen und Kollegen an anderen Hochschulen können diese Liste auch gebrauchen, also teilt man sie als OER. Dann kann jede Kollegin, jeder Kollege die Liste runterladen und bearbeiten. Damit hat man den wahren OER-Gedanken viel mehr erfüllt, als mit einer Vorlesungsaufzeichnung. Die Vorlesungsaufzeichnung stellt man nur öffentlich zur Verfügung, sie wird aber nie nachbearbeitet.

ORCA.nrw: Warum lohnt es sich, OER zu erstellen und sich den Herausforderungen zu stellen?

Schaper: OER lohnen sich insbesondere, wenn man sie für große Gruppen erstellt. Wenn viele Kolleginnen und Kollegen OER erstellen, nimmt man sich Arbeit ab. Wenn es einen Materialpool gibt, auf den man zurückgreifen kann, dann ist man nicht mehr darauf angewiesen, irgendetwas aus einem Lehrbuch zu nehmen. Stattdessen kann man auf gutes Material von Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen und kann auch mit viel Freiheit darüber verfügen. Man kann die Materialien frei anpassen und weiterentwickeln. Wenn die OER– Bewegung ein bisschen wächst, ist das also ein Vorteil für alle. Im Moment ist es oft noch schwer, wirklich gutes Material zu finden. Das schwankt aber auch von Fach zu Fach, in den Bildungswissenschaften findet man schon jetzt eher OER als in den Naturwissenschaften. Ich finde, die Arbeit sollte sich lohnen: Warum sollte ich etwas nur für meine Studierenden machen, wenn es auch andere Studierende nutzen können? Das habe ich mir schon vor über 10 Jahren bei meiner selbst programmierten Lernplattform scheLM [spezielle chemische eLearning Module, verlinken] gedacht: Warum sollten nicht auch Studierende anderer Hochschulen sie nutzen dürfen?

Mertineit: Je mehr OERContent.nrw Projekte wir haben, umso mehr professionelles Material gibt es. Ich sehe es als Herausforderung, das Mindset zu ändern. Unabhängig von technischen oder didaktischen Voraussetzungen muss das Mindset da sein: Nur, weil ich etwas erstellt habe, muss es nicht nur für mich und meine Studierenden sein, sondern ich teile mein Material ganz bewusst – weil das Vorteile für alle hat.

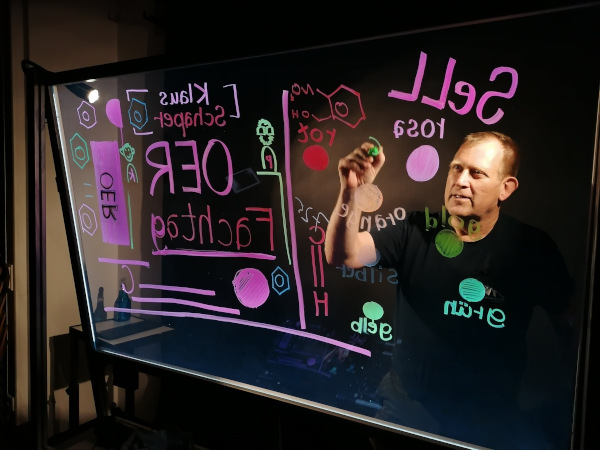

Klaus Schaper vor einem Lightboard. © Peter Bernardi

ORCA.nrw: Gibt es vielleicht eine Fächerkultur, die sich besonders für OER eignet oder besonders schwierig ist? Gibt es aus Ihrer Sicht ein Fach, das besonders umtriebig im Bereich OER ist?

Schaper: Wenn ich die Kolleginnen und Kollegen aus der Hochschuldidaktik frage, ist die klassische Frontalvorlesung völlig out, obwohl ich glaube, dass sich alle Naturwissenschaftler einig sind, dass die Naturwissenschaften in vielen Bereichen durchaus die Berechtigung haben. Wenn ich als einfachstes OER-Medium die Vorlesungsaufzeichnung nehme, dann ist die Vorlesungsaufzeichnung einfach – eine Seminaraufzeichnung als OER zu veröffentlich ist fast unmöglich. Daher glaube ich, dass die Naturwissenschaften, die immer noch zu Frontalvorlesungen neigen – und ich glaube auch an vielen Stellen aus guten Gründen dazu neigen – dafür prädestiniert sind. In Fächern, die viel handwerklich arbeiten – Chemie, Biologie, Pharmazie, Physik, Teile der Medizin um einige zu nennen – bieten sich Lehrvideos zu handwerklichen Tätigkeiten an. Hier kann der OER-Gedanke kultiviert werden. Diese Themen sind so allgemein, dass es sich absolut anbietet, die Videos als OER zu produzieren und zur Verfügung zu stellen. Wie benutze ich dieses Gerät? Wie funktioniert jene Tätigkeit? Aber es kommt auch auf den Studienabschnitt an. Gerade in den Naturwissenschaften unterrichten wir auch Nebenfächer – erstes Semester Chemie für Medizinier, erstes Semester Chemie für Biologen. Dafür benötigen wir Übungsaufgaben. Etwas vorrechnen ist viel besser, als nur einen Lösungszettel zur Verfügung zu stellen. Ich kann beispielsweise einen Aufgabenzettel mit 20 Aufgaben erstellen, zu jeder der 20 Aufgaben stelle ich ein Lösungsvideo bereit, dann stelle ich den Zettel und die 20 Lösungsvideos zur Verfügung und jeder kann damit weiterarbeiten. Noch ein Video dazu drehen, den Aufgabenzettel für die eigenen Studierenden anpassen usw.. Ich glaube, die Geisteswissenschaften haben es da teilweise schwieriger. Die Juristen sind nach meinem Eindruck auch eher OER-freundlich.

Mertineit: Mein Eindruck ist, in den Bildungswissenschaften oder Geisteswissenschaften gibt es auch gute Möglichkeiten, OER zu produzieren und zu nutzen. Aber auf eine andere Weise, denn dort arbeitet natürlich niemand im Labor mit Chemikalien und muss dann praktisch irgendwas tätigen, woraus man ein Lehrvideo machen kann. Aber wenn ich beispielsweise an Statistik denke – für Statistiksoftware kann man doch tolle OER Videos produzieren. Der Grundgedanke funktioniert über alle Fächer hinweg – mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Man kann auch fächerübergreifend voneinander lernen. Übungszettel bieten sich in vielen Fächern an, Programme werden ebenso interdisziplinär genutzt.

ORCA.nrw: Wir haben vorhin schon über das Thema Urheberrecht gesprochen. Wie sieht es denn damit bei Erklärvideos aus, die die Nutzung einer Software erklären?

Schaper: Man muss sich den Dreh natürlich genehmigen lassen. Microsoft Office genehmigt Erklärvideos beispielsweise pauschal, solange man die Software nicht verändert. Die Reaktionen der Softwarehersteller waren aber sehr unterschiedlich. Manche waren sehr verwundert über unsere Anfrage, weil sie noch nie jemand vorher gefragt hat. Ein anderer Hersteller hat uns zu einem zweistündigen Workshop eingeladen, weil der Hersteller annahm, wir können noch gar nicht alle Tricks und Kniffe kennen.

ORCA.nrw: Was wünschen Sie sich von und für ORCA.nrw?

Schaper: Ich wünsche ORCA.nrw eine erfolgreiche Aufbauphase.

Mertineit: Da schließe ich mich an. Außerdem wünsche ich ORCA.nrw eine hohe Sichtbarkeit. Die Dozierenden, die Studierenden, die Schülerinnen und Schüler müssen von ORCA.nrw erfahren. Über das Netzwerk Landesportal ORCA.nrw, über die Geschäftsstelle, über die Hochschulleitungen….

ORCA.nrw: Vielen Dank für das Gespräch!

Saskia Helbeck-Prepens,

Saskia Helbeck-Prepens,  Nimet Sarikaya,

Nimet Sarikaya,